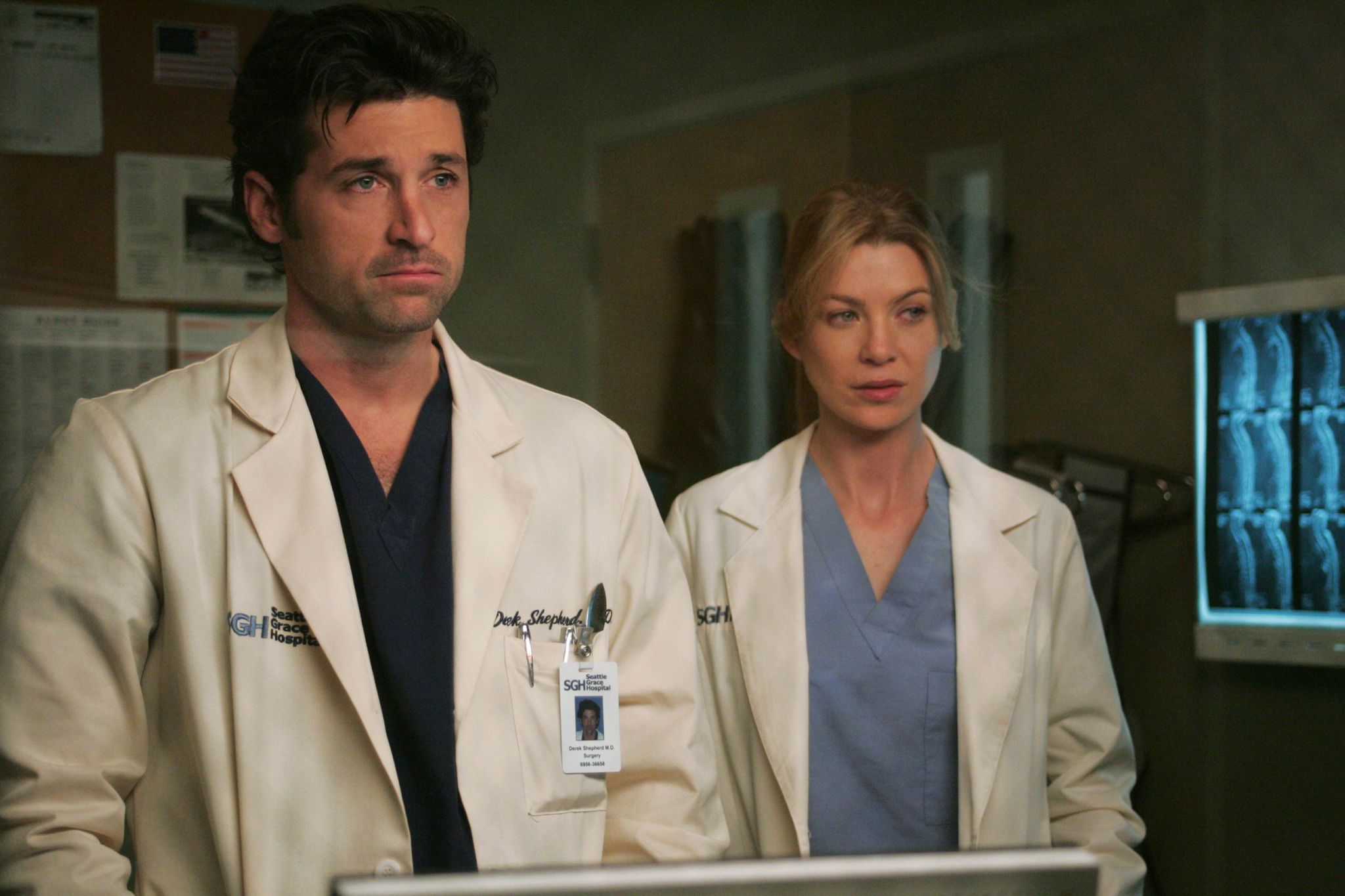

Manche kennen Meredith Grey schon ihr halbes Leben lang. Und egal, wie es im eigenen Leben gerade stand, mit ziemlicher Sicherheit war die Lage im Krankenhaus der Serie «Grey’s Anatomy» noch schlimmer. Nun steht die Arztserie vor einem neuen Kapitel. Schauspielerin Ellen Pompeo tritt bei dem Projekt kürzer und ihre Figur Meredith Grey verabschiedet sich vom Krankenhaus in Seattle.

Die Ärztin entscheidet sich, mit ihrer Familie nach Boston zu ziehen und dort an der Erforschung von Alzheimer zu arbeiten. Die Folge «Ich folge der Sonne» soll ab 5. Juni beim Streamingdienst Disney+ laufen und eine Woche später am 12. Juni bei ProSieben.

Meredith Grey wird allerdings – so viel weiß man schon – auch in einer späteren Folge nochmal auftauchen. Und als Erzählstimme bleibt sie ebenfalls an Bord. Dennoch verschiebt sich etwas in der Welt der Klinikserie. Bisher war Pompeo das Gesicht von «Grey’s Anatomy».

Zur Chirurgin hochgearbeitet

Seit 2005 hat sich ihre Figur vor einem Millionenpublikum von der jungen Assistenzärztin zur gefeierten Chirurgin hochgearbeitet. «Ich bin unendlich dankbar und demütig für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Serie für 19 Staffeln entgegengebracht habt», schrieb Pompeo im November bei Instagram. Sie werde auf jeden Fall wiederkommen für einen Besuch. Und dann bedankte sie sich bei den Fans, mit «viel Liebe und großer Dankbarkeit».

In der Krankenhausserie sind im Laufe der Jahre viele Charaktere weggegangen oder gestorben. Schauspieler Patrick Dempsey zum Beispiel – er spielte Derek «McDreamy» Shepherd, den Partner von Meredith. Die Liste der Figuren, die ausgeschieden sind, ist jedenfalls lang. Und je länger Serien laufen, desto wahrscheinlicher ist es, dass der eine oder andere Charakter wegfällt. Was macht das mit dem Publikum?

«Ich glaube, das macht tatsächlich immer etwas mit Leuten», sagt Kommunikationswissenschaftlerin Daniela Schlütz. Sie ist Professorin an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, eines ihrer Forschungsthemen sind fiktionale TV-Serien. Ein Motiv, sich lang laufenden Sendungen zuzuwenden und dabei zu bleiben, seien parasoziale Beziehungen. Also das Gefühl, dass man Freundinnen und Freunde auf dem Bildschirm habe. Es sei aber nicht so, dass das Publikum das verwechsele mit Beziehungen zu echten Menschen. «Natürlich wissen die, dass das fiktionale Personen sind.»

Verschiedene Stufen der Trauer

Trotzdem schließe man eine Beziehung mit ihnen. «Man hat einfach ein Interesse daran, wie es weitergeht», sagt Schlütz. Wenn eine Serienfigur dann aussteige, könne einen das traurig machen. Insbesondere wenn Figuren sterben, könne einem das nahegehen, das sei dann natürlich auch entsprechend inszeniert.

Man könne mitunter ein Phänomen beobachten, das sich «Parasocial Breakup Distress» nenne. Als bei «Game of Thrones» etwa Jon Snow gestorben sei – auch wenn seine Geschichte später anders weitergegangen sei -, habe eine Studie die Reaktionen bei Twitter untersucht und sie verschiedenen Stufen des Trauerns zuordnen können, wie sie die Forscherin Elisabeth Kübler-Ross beschrieben hatte.

Andere Menschen wiederum freuten sich vielleicht, dass nun neue Figuren auftauchen, sagt Schlütz. Manchen Serien bekomme es gut, wenn immer mal wieder der Cast ausgetauscht werde. Ihre persönliche Lieblingsserie ist «Emergency Room». «Und da war vom Originalcast am Ende nur noch eine einzige Person übrig.» Das Team habe es immer wieder geschafft, tolle neue Leute in die Serie zu schreiben.

Emotional gestresst, aber dennoch unterhalten

Wenn einen der Abschied einiger Figuren stressen kann, warum tun Menschen sich Serien dann überhaupt so gerne an? «Ich glaube: Genau deswegen», sagt Schlütz. «Nur weil uns etwas stresst und emotional vielleicht in dem Moment negativ berührt, sind wir ja trotzdem unterhalten.» Man schaue sich auch Horrorfilme an. Oder Filme, die einem Angst machten oder bei denen man sagen könne: «Ach, ich habe mal wieder so richtig schön geheult.»

«Das ist natürlich sehr viel angenehmer, das am Fernseher, im Kino oder wo auch immer zu erleben als im wahren Leben», sagt Schlütz. Bei «Grey’s Anatomy» etwa würden wichtige Themen verhandelt – sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, sei wichtig. Es sei gut, auch über die eigene Sterblichkeit nachzudenken und darüber zu sprechen. In der Serie sterbe dann aber eben nicht jemand aus dem eigenen Leben, sondern man sehe aus sicherer Entfernung vom Sofa zu.

Das Chaos jedenfalls, das Meredith Grey in «Grey’s Anatomy» schon aushalten musste, will man auch lieber aus größter Entfernung betrachten. Und es müssen nicht mal die großen Katastrophen wie Flugzeugabsturz oder Amoklauf sein. Eigentlich ereignen sich in jeder Folge so viele Dramen, dass man nach einer Episode geschafft sein kann. Aber aus sicherer Distanz, bisher mit Meredith Grey an der Seite. Mal sehen, wie es in Zukunft weitergehen wird.